Martín Caparrós llega al encuentro con Dani Yako una mañana de otoño gris. Hay una complicidad entrañable entre los dos hombres, el escritor y el fotógrafo, amigos desde hace más de cuatro décadas. La plaza Olavide rebosa de niños y mesitas donde algunos madrileños toman su segundo café del día o incluso se anticipan al vermú. Una pequeña heladería italiana, atendida por un venezolano, sirve de refugio para hablar de su último libro, ‘Antes que nada’ (Random House), que reúne sus memorias intercaladas con reflexiones sobre su enfermedad, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le fue diagnosticada en 2022. El amable empleado escucha atento la retórica de Caparrós. No sabe quién es, pero queda imantado por aquel hombre de voz grave que ha recorrido el mundo.

Tras la entrevista, Caparrós marcha a la librería Olavide, de los argentinos Raquel Garzón y Daniel Ulanovsky Sack. No cabe un alfiler. Allí presentará un libro voluminoso, “impúdico”, como se refiere a esta aproximación su propio autor. El libro ha sido elogiado por sus asiduos lectores y también por aquellos más jóvenes que comienzan a leerlo y que encuentran en sus páginas al testigo de una época convulsa de la Argentina, una voz honesta y descarnada sobre la enfermedad y la muerte, una prosa mezclada con versos propios de un hombre que cree en el amor, un hombre lleno de proyectos. Caparrós no elude preguntas, saluda afectuosamente a quienes lo esperan fuera de la librería y se cerciora de que su amigo Dani haya encontrado una silla para acompañar el encuentro.

¿Desde dónde piensa que escribe el libro? ¿Desde el enojo, desde la tristeza, desde la revancha? ¿Desde qué sentimiento?

Ninguno de los tres me suena, ni enojo, ni tristeza, ni revancha. La idea que tenía era: “Esto se va a acabar más o menos pronto”. Quería hacer un repaso, un recorrido, quería ver quién fui para terminar de ver quién soy. Nunca se me habría ocurrido hacer eso, escribir mis memorias, porque me parecía un poco presuntuoso suponer que lo que a uno le pasó en la vida le va a interesar a alguien. Pero a mí sí me interesaba reconstruirlo y poder volver a mirarlo. Y lo hice por eso, para ver quién fui.

¿Hay algún destinatario de este libro?

No pensé en este libro para ser leído. En general, trato de no pensar en cómo se leerá lo que escribo, trato de no pensar en los lectores porque me parece que los lectores son como una excusa barata para contar algo de algún modo determinado. “El lector no va a entender tal cosa o no le va a gustar tal otra”. Sí pensé en la gente más cercana, pero no tengo la sensación de haberlo escrito para ellos. Y, de hecho, es el único libro mío que leyeron antes de que se publicara porque yo quería que lo leyeran. Nadie me pidió que cambiara nada. Porque yo estaba eventualmente dispuesto a hacerlo.

“Escribo estas palabras que nunca voy a leer. Deberían ser impúdicas”. ¿Siente que lo logró?

Lo intenté. Intenté ser todo lo impúdico que podía ser. Pensé que quizás iba a ser un libro que se publicara póstumo, cuando yo estuviera muerto. Y al final me convencí de no hacerlo, de publicarlo antes. La impudicia en el relato de una vida es el obstáculo más grande, lo cual no quiere decir ponerse a narrar situaciones necesariamente ni obscenas ni escandalosas, sino simplemente no censurar las cosas que me parecen importantes para mí.

¿Quiénes son las personas que leyeron el libro?

Preferiría no decirlo. Martha, mi mujer, la primera.

¿Y sus parejas anteriores lo leyeron?

Sí, lo leyeron. No me pidieron que cambie nada.

En el libro aparece el relato de su encuentro sexual con Juan José Saer o la insinuación que le hizo Fernando Savater. ¿No tuvo reclamos de ninguna de las partes de este relato?

No. El otro día, cuando presentaba el libro en San Sebastián, me dijo un amigo vasco: “No te sientas ofendido, pero me parece que no era nada personal lo de Savater. Se lo hacía a todo el mundo”. Y lo de Saer, bueno, está contado en el libro. No hubo cariño, que es lo que más me gusta del sexo. Lo que me molestó es que después no se hizo cargo. Cuando lo volví a ver y le dije que no quería nada, me empezó a decir: “No se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie”. Lo que me llama la atención es que este hecho tuvo repercusión en la Argentina, en el periodismo argentino. En España no ha habido repercusiones. Nadie me ha preguntado de eso.

¿Por qué? ¿Hay una diferencia entre ambos periodismos?

Que cada cual saque sus conclusiones. Es un tipo de periodismo más… ¿chismoso?

¿Pero Savater o alguien de su entorno le han dicho algo? ¿Qué piensa que lo impulsó a contarlo?

No lo sé. Yo solo expongo datos y cada uno podrá interpretarlos como quiera. El comentario de mi amigo vasco me humilló totalmente. Yo pensaba que le atrajo mi belleza irresistible, resulta que no.

Es llamativo que más de la mitad del libro recorre su niñez -con su maestra del jardín de infantes Norma Arrostito- y su juventud. El énfasis y el relato está puesto incluso más que en su vida profesional.

Sí, lo pensé también cuando me di cuenta de que podría estar desbalanceado. Pero creo que uno se construye en esos primeros años y que lo que hace después es de alguna manera consecuencia de esa construcción. Y que por eso valía la pena dedicarle más espacio y más atención a esa época. Y además también está el hecho innegable de que me tocó vivir esos años en una época muy intensa de la Argentina y entonces había probablemente más cosas que contar.

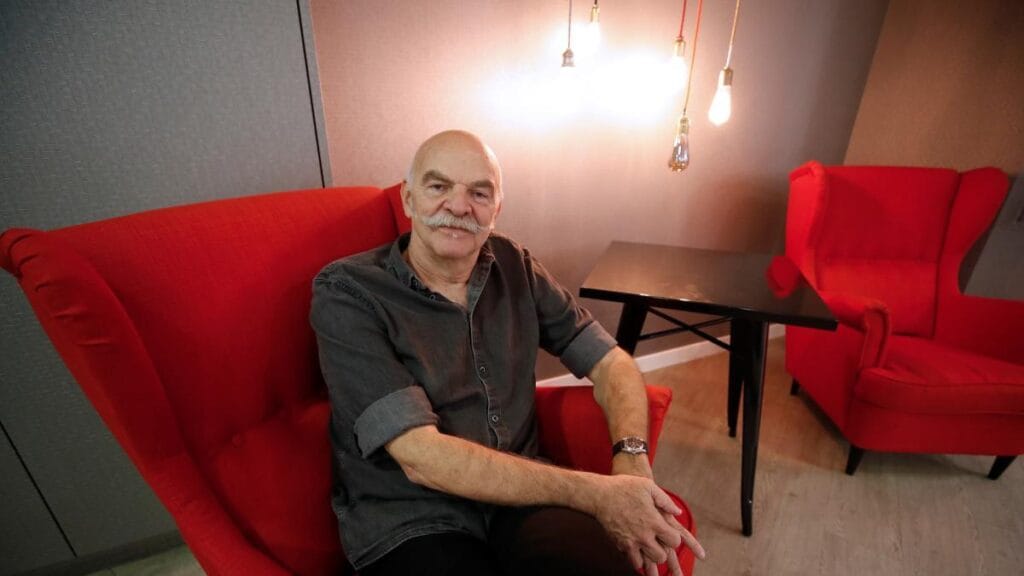

Martín Caparrós habla durante una entrevista con Efe en el Hay Festival de Cartagena 2022 (Colombia) Foto:RICARDO MALDONADO ROZO – EFE.

Tuvo una militancia precoz, ingresó a través de una agrupación que luego dependió de Montoneros, hasta que abandonó todo. Hay una crítica muy nítida a Montoneros.

Sí. Tenían agrupaciones en las universidades, en los colegios secundarios, en las fábricas, entre las mujeres, en los barrios, etcétera. Incluso hubo hasta un frente de liberación homosexual, que en ese momento era impensable. Y eso a mí me pareció un gran acierto político, más allá de lo militar, que fue lo que después ocupó todo el espacio de la historia. Cuando el gobierno de Isabel Perón y José López Rega proscribió a Montoneros y decidió pasar a la clandestinidad, entonces se rompieron sus posibilidades de hacer lo que se llamaba trabajo de superficie, que era trabajo político con la gente, y se militarizaron cada vez más. Y eso a mí me pareció un error absoluto porque rompió los vínculos con miles y miles de personas. Y en ese sentido, además, se fue caricaturizando: en algún momento ya no se llamaban Montoneros, sino Ejército Montonero y hasta tenían un capellán. O sea, un disparate absoluto.

Incluso, escribe que Mario Firmenich es “un pelotudo”.

Sí. Y eso impulsó a que escribiéramos ‘La voluntad’ con Eduardo Anguita. Estaba viendo la televisión y escuchaba cómo falsificaba absolutamente la historia. Al día siguiente, en mi artículo en Página 12, escribí que no podía ser que la historia de tanta gente quedara en manos de un “gordito engominado”.

Vivió en Barcelona, donde vive Firmenich, o cerca de la ciudad. ¿Nunca quiso entrevistarlo?

No, porque no hubiera sido una entrevista. Porque es alguien que me parece que hizo mucho daño y con quien no estoy en absoluto de acuerdo. En 1977 García Márquez le hace una entrevista y él empieza a hablar de “bajas”. ¿Cómo puede ser que este hijo de puta llame bajas a mis amigos que están matando? Mientras ellos estaban fuera del país, me parecía todo tan bajo que no quise conocerlo ni verlo ni nada.

¿Está pensando en irse de X, la red social antes llamada Twitter?

Sí, estoy pensando. Estoy en un momento difícil porque el problema es que Twitter es una acumulación de capital simbólico o no tan simbólico, comunicacional. En Twitter tengo 180.000 personas que cuando escribo algo lo leen. Estoy intentando con Blue Sky desde hace un par de días y creo que tengo 120 personas que me siguen. Lo que me apena es perder ese capital de comunicación que consiste en que yo escribo algo en Twitter y mucha gente lo ve. Si escribo algo en Blue Sky todavía no lo ve nadie. Pero lo estamos viendo con algunos amigos qué camino tomar.

Antes que nada es un libro sobre su identidad. Aparece la historia de su familia materna, de sus abuelos cuya familia muere en la cámara de gas de Treblinka; de su abuelo paterno, que estuvo preso en la guerra civil española. ¿Lo tenía ya internalizado? ¿O es algo que empezó a buscar a la hora de escribirlo?

No lo tengo internalizado desde hace mucho. Publiqué un libro no comercialmente que se llama ‘Los abuelos’ (2017), solo en librerías en polaco. Mis abuelos atraviesan dos de las grandes historias de la mitad del siglo XX: el Holocausto y la Guerra Civil. Ahí fue donde tomé conciencia de que mi historia venía de esos dos focos.

Escribe: “Soy un judío polaco andaluz”. ¿Y su identidad judía? No es una persona de fe, pero ¿cuándo la asimila? (Su madre es la médica y psicóloga, Martha Rosenberg, pionera en la lucha por la despenalización del aborto en Argentina)

Hizo falta que viniera a vivir al país de mi padre para que empezara a usar el apellido de mi madre, porque aquí en España uno usa dos apellidos. Todas las cosas burocráticas y no tan burocráticas requieren dos apellidos.

Su vida a veces parece ficción. Recorrió el mundo, cruzó la frontera de España a Francia por un bosque para evadir el control migratorio, entrevistó a Julio Cortázar en un viaje relámpago que hizo a Buenos Aires, conoció a Juan Domingo Perón. Es una vida llena de aventuras. ¿Siente que le ocurrieron o que las fue a buscar?

Nunca tuve la sensación de haber tenido una vida muy aventurera. Lo que sí me parece es que siempre he tratado de estar abierto a que pasen cosas, más que abierto, con ganas de que pasen cosas. Me aburro fácilmente, soy impaciente, quiero conocer cosas nuevas, distintas, interesantes, pero nunca tuve la sensación de que me pasaran más cosas que a otros.

“Y dicen las hojas del libro que más leo yo”, canta Andrés Calamaro. ¿Cuál es ese libro?

Borges para mí es decisivo, pero ahora me cuesta leerlo, me parece muy artificioso, demasiado Borges. De vez en cuando digo: “Bueno, voy a tratar de nuevo”. Lo he leído todo varias veces, o todo, casi todo. Un nuevo libro mío va a salir, más o menos para principios de 2025, y se llama ‘La enciclopedia del adiós’, que es muy borgeano, por esa idea de la enciclopedia. Y también Quevedo es un escritor que me gusta mucho.

Tiene muchos proyectos por delante. ¿Está ahí su cable a tierra, su modo de fortalecerse cuando se desanima?

Si no escribo, me aburro. Tengo como seis o siete libros inéditos, terminados. ‘La enciclopedia del adiós’ es uno y estoy terminando de corregir la biografía de José Hernández contada por Martín Fierro en verso gauchesco. Va a salir el año que viene, con dibujo de Rep. Y después tengo otro libro que se llama ‘Sindios’, y una novela sobre Buenos Aires que me gustaría también publicar en algún momento.

“Eso que llaman reconocimiento consiste en que otros por fin piensen de vos lo que vos ya pensabas”, escribe. ¿Le falta algún reconocimiento?

Hablábamos antes de impudicia. Esa frase que escribí me parece muy impúdica.

¿Por qué?

Porque efectivamente equivale a decir que yo creía sobre mí ciertas cosas y que otros no se daban cuenta. Pero lo pienso como algo general, no en tanto a mí como escritor.

¿Trabajó para lograr ese reconocimiento?

Trabajé porque quería… Porque desde que era muy chico quería ser escritor. Por suerte me di cuenta a tiempo de que lo que importaba no era ser escritor, sino escribir. Entonces eso fue lo que hice, pero no para ser reconocido como tal, sino porque es lo que más me gusta hacer. Ceno con mucho más placer si escribí algo ese día. Haber escrito o no es lo que hace que me sienta bien al final del día.

Laura Ventura

La Nación (Argentina) – Madrid

GDA